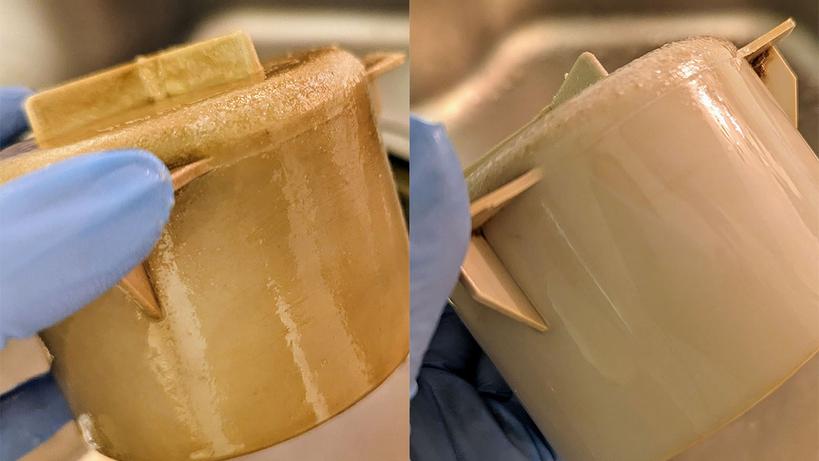

生地はレンチン、クリームは混ぜるだけ。元パティシエ直伝「砂糖を使わないヘルシーティラミス」

ヘルシーで重くなく、身近で買える食材で、材料代もそこまで高くなくて…。そんな理想を全部叶えるヘルシーティラミスのレシピを、元パティシエのぺぽさんが伝授。生地はレンジでつくれてクリームは混ぜるだけでOK。パパッとつくれる手軽さもうれしいポイントです。

ヘルシーで重くなく、身近で買える食材で、材料代もそこまで高くなくて…。そんな理想を全部叶えるヘルシーティラミスのレシピを、元パティシエのぺぽさんが伝授。生地はレンジでつくれてクリームは混ぜるだけでOK。パパッとつくれる手軽さもうれしいポイントです。

自分にもあの人にも、ワクワクするご褒美を

ROOMIE × パトリックステファンによる「Migaru-BAG プロジェクト」の第二弾として、2月に販売が開始された「Migaru TECH-BAG」。読者の皆さまに興味を持ってもらえるかをドキドキしながら見守っていたのですが、発売から約1ヶ月で全色完売となりました!そうした好評やリクエストを受けて、このたび「Migaru TECH-BAG」の再販を決めました!パトリックステファンに再生産を進めてもらっており、5月頭を目途に在庫が復活する予定です。